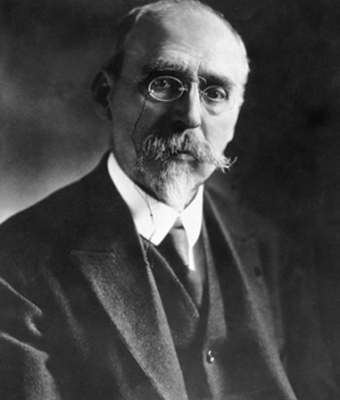

Eugénie Jules FErry (1850 - 1920)

Vice-présidente de la Ligue de l'enseignement

Eugénie Risler appartient par ses origines à la haute bourgeoisie protestante alsacienne. Fille d’un fabricant de Thann, héritière par sa mère de la famille Kestner, qui faisait partie de « l’aristocratie » républicaine et libre-penseuse, elle était la nièce d’Auguste Scheurer-Kestner qui devint vice-président du Sénat et se battit pour la réhabilitation du capitaine Dreyfus. Son frère cadet devint maire du 7ème arrondissement de Paris. Elle rencontra Jules Ferry, alors député des Vosges, en 1874 dans un salon républicain ; elle l’épousa à Paris en 1875, lui apportant 500.000 f de dot, et lui ouvrant les portes de la bourgeoisie. Elle était sa cadette de 18 ans et lui survivra 27 ans. Célébré civilement, ce mariage aura toujours un parfum de scandale pour les autorités catholiques.

C’est après la mort de son mari (1893) qu’Eugénie Ferry – davantage connue sous le nom de Madame Jules Ferry - eut une activité à la Ligue de l’enseignement, comme dans d’autres œuvres philanthropiques. Vers 1900, elle prit la tête d’une association, la Coopération féminine, active à Paris et en région parisienne, qui fut la matrice de la refondation du Comité des Dames de la Ligue en 1901. Ce Comité, composé d’une cinquantaine de femmes recrutées par cooptation, étendait son action sur la France entière en soutenant des œuvres féminines (patronages, associations laïques de jeunes filles, œuvres du trousseau..), et bientôt en présentant des rapports dans les congrès de la Ligue de l'enseignement sur des questions sociales ou éducatives dédiées aux femmes. Eugénie Ferry fut présidente du Comité des Dames d’abord jusqu’en 1906, date à laquelle elle se retira volontairement pour permettre une rotation des responsabilités, puis à nouveau de 1909 à 1912. Seule femme à siéger au Conseil général de la Ligue de l'enseignement lors de son élection en 1906, elle devint également vice-présidente de la Ligue de l'enseignement entre 1907 et 1914. Son action au Comité des Dames montre une authentique inflexion du modèle philanthropique vers un style plus militant, elle y fut notamment confrontée à la revendication d’une autonomie du Comité par rapport à la direction (très masculine) de la Ligue de l'enseignement et à la volonté d’un fonctionnement plus démocratique, auxquelles elle sut faire face avec une apparente maitrise. Elle militait par ailleurs pour le suffrage des femmes.

- F Pisani-Ferry, « Jules Ferry : l’homme intime », in F Furet (dir.), Jules Ferry fondateur de la République, Editions de l’EHESS, 1985.

- J-P Martin, « Entre philanthropie et féminisme, le Comité des dames de la Ligue de l’enseignement (1901-1914) », in F Rochefort (dir.), Le pouvoir du genre. Laïcités et religions 1905-2005, Presses Universitaires du Mirail, 2007.

- J-P Martin, La Ligue de l’enseignement. Une histoire politique (1866-2016), Presses Universitaires de Rennes, 2016.